Sicherheit bei Blitz durch Blitzableiter am Haus und ist ein Überspannungsschutz sinnvoll?

Ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsvorkehrungen in einem Netz sind die Erdung und der Blitz- und Überspannungsschutz. Elektronische Bauteile sind äußerst empfindlich und müssen gegen Schwankungen im elektromagnetischen Feld geschützt werden. In Deutschland ist der Blitzschutz gemäß der internationalen Europäischen Norm EN 63205 verpflichtend. Doch wie genau funktioniert Blitzschutz eigentlich? Macht Überspannungsschutz z. B. in Steckdosen Sinn? Erfahren Sie alles Wissenswerte rund und um das Thema Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz.

- Warum Blitzschutz & ist Überspannungsschutz sinnvoll?

- Ist Blitzschutz Pflicht?

- Wie entsteht ein Blitz und was macht ihn so gefährlich?

- Wie können elektronische und elektrische Bauteile und Baugruppen geschützt werden?

- Was ist das Blitzkugelverfahren?

- Wo werden die Blitzableiter und Überspannungsableiter eingebaut?

- Seit wann gibt es Blitzableiter?

- Was sollte man bei Gewitter beachten?

- Worauf sollte beim Kauf von Komponenten für Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz geachtet werden?

- Führende Hersteller wie Dehn, Phoenix Contact, Hensel für hochwertigen Blitz- und Überspannungsschutz

Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir diesen Artikel aktualisiert und um die Fragestellung „Was sollte man bei Gewitter beachten?“ und „Seit wann gibt es Blitzableiter?“ ergänzt.

Warum Blitzschutz & Überspannungsschutz?

Wann kann es zu einer Überspannung kommen?

Die übliche Netzspannung in dem Stromnetz eines Gebäudes liegt bei 230 V. Schalttätigkeiten des Stromversorgers und Blitzeinschläge in der Nähe können dazu führen, dass es zu Schwankungen im elektromagnetischen Feld kommt und sich diese Spannungen erhöhen.

Solche Überspannungen können an den sensiblen elektronischen und elektrischen Geräten große Schäden hervorrufen oder diese sogar vollständig zerstören. Vor allem Teilblitzschläge, die durch naheliegende Blitzeinschläge in das häusliche Stromversorgungsnetz gelangen, sind hier eine große Gefahr für die komplexe und empfindliche Elektronik.

Die Größe des Schadens hängt grundsätzlich von der Höhe der Überspannung, der Dauer und deren Geschwindigkeit im Anstieg ab. Im schlimmsten Fall kann die Zerstörung von angeschlossenen, elektronischen Komponenten zu deren Brand oder Explosion führen.

Überspannung Ursachen: Wodurch wird eine Überspannung verursacht?

Die Ursache für Überspannungen kann neben einem Blitz auch in elektrostatischen Entladungen sowie induktiven oder kapazitiven Einkopplungen liegen. Durch unangemessene Handhabung oder Transport können elektrostatische Ladungen entstehen. Elektrostatische Entladungen sind zwar energiearm, führen jedoch zu extrem steilen Überspannungsimpulsen.

Ist Blitzschutz Pflicht?

In den meisten Fällen ist Blitzschutz nicht verpflichtend, sondern wird dem Besitzer des Gebäudes überlassen. In der Regel verlangen auch Versicherungen keinen Blitzschutz.

Dass keine generelle Pflicht besteht, liegt vor allem daran, dass die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlags recht gering ist. Kommt es jedoch tatsächlich zum Blitzeinschlag, können die Folgen umso verheerender sein.

Grundsätzlich ist Blitzschutz in den folgenden Gebäudearten Pflicht:

- Gebäude mit einer Höhe über 20 Meter

- Freistehende Gebäude auf einer Bergkuppe

- Ältere Häuser mit einem Dach aus Stroh, Holz oder Reet

- Öffentliche Einrichtungen, in denen sich viele Menschen aufhalten (z. B. Krankenhäuser, Kinos)

Ist ein Blitzableiter Vorschrift? – Was wird vom Gesetzgeber vorgeschrieben?

Im europäischen Raum ist der Blitzschutz in der EN 62305 definiert. Die Normreihe befasst sich mit der Gefährdung durch sowohl direkte als auch indirekte Blitzeinschläge und durch das Magnetfeld und den Strom des Blitzes. Als Schadensursachen werden im Regelwerk Feuer, Explosion, Überspannungen, Spannungen, Bildung von Funken sowie chemische und mechanische Wirkungen aufgeführt.

Dabei sieht die EN 62305 den Blitzschutz von Gebäuden, Anlagen und Menschen vor und legt die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen wie Schirmungen, Ableitungen und Fangeinrichtungen fest. Aufgegliedert ist die Normenreihe in vier Teile.

Der erste Teil erläutert allgemeine Grundsätze, während der Zweite sich mit Risiko-Management befasst. In Teil drei wird der Schutz von baulichen Anlagen und Personen behandelt und der vierte und letzte Teil befasst sich mit den elektrischen und elektronischen Systemen in baulichen Anlagen.

Was bedeutet LPZ?

Hier werden auch die Blitzschutzzonen, kurz: LPZ für „lightning protection zone“ definiert. Demnach können die Bereiche in LPZ 0 bis LPZ 2 für ungeschützte Zonen und in bis zu LPZ4 für stark abgeschirmte Bereiche eingeteilt werden.

Die Normenreihe wurde auch in das nationale Normenwerk sowie in das VDE-Vorschriftewerk (VDE 0185-305) aufgenommen.

Wie entsteht ein Blitz und was macht ihn so gefährlich?

Wenn man sich schon mit all den Sicherheitsvorkehrungen rund um den Blitz befasst, hilft es sicherlich zum Verständnis noch einmal schnell die Entstehung dieses Naturphänomens in Erinnerung zu bringen.

Wenn sich durch Luftbewegungen in den Wolkenschichten elektrische Ladungen voneinander trennen und dadurch eine riesige Ladungskonzentration aufbauen, entstehen sehr hohe Spannungsdifferenzen. Die Funkentladung dieser Spannungen nehmen wir als kurzzeitigen Lichtbogen in den Wolken oder zwischen den Wolken und der Erde wahr. Diesen Lichtbogen bezeichnen wir als Blitz.

Der Blitzstrom ist dabei im Vergleich zu den elektrischen Strömen in den Anlagen so gefährlich, da er einen extrem schnell ansteigenden Impuls aufweist. Er steigt in so kurzer Zeit auf seinen Höchstwert, dass die Anstiegsgeschwindigkeit um einiges größer als beispielsweise bei einem Kurzschluss ist.

Durch den schnellen Anstieg des Stroms und das magnetische Feld des Blitzstroms wird wie bei einem Transformator durch induktive Kupplung eine Spannung von bis zu Zehntausenden von Volt im Gebäude induziert. Auch der hohe Blitzstrom an sich, der über 100 kA gehen kann, stellt hierbei eine Gefahr dar.

Wie können elektronische und elektrische Bauteile und Baugruppen geschützt werden?

Dass ein Blitz für uns und unsere elektronischen Geräte und Anlagen Gefahren birgt ist offensichtlich. Doch welche Schutzmaßnahmen können ergriffen werden, um die Bauteile erfolgreich zu schützen oder die Schäden zumindest so gering wie möglich zu halten?

Generell sollte zwischen energiereichen und energiearmen Störungen unterschieden werden. Erstere werden beispielsweise durch direkte oder nahegelegene Blitzeinschläge verursacht, während letztere durch ferne Blitzeinschläge oder Umschaltungen im Stromnetz hervorgerufen werden. Nicht nur die Störungen, sondern auch die zu schützenden Geräte sind zu unterscheiden. Einige elektronische und elektrische Geräte wie Telefonanlagen, Fernseher und Computer sind von ihrer Bauart her empfindlicher als andere.

Allgemein kann ein dreistufiges Schutzkonzept zur Hilfe gezogen werden. Stufe 1 befasst sich mit den Überschutzeinrichtungen Typ 1 und das sind sogenannte Blitzstrom-Ableiter.

Was ist innerer Blitzschutz?

Als innerer Blitzschutz verhindern dieser, dass Blitzströme über die Leitungen in das Gebäude dringen. Während die Blitzstrom-Ableiter zum Schutz gegen energiereiche Strömungen dienen, werden Überspannungs-Ableiter, wie der Name schon verrät, zum Schutz gegen Überspannungen eingesetzt.

Diese Überspannungsschutzeinrichtung des Typs 2 senken die Störspannung auf ein für gewöhnlich ausreichend niedriges Niveau ab. Unter Überspannungsschutzeinrichtung Typ 3 fasst man spezielle Überspannungs-Ableiter zusammen, die Störspannungen weiter als Typ 2 absenken. Sie werden für besonders empfindliche Geräte wie beispielsweise den Fernseher eingesetzt.

Als weiteren inneren Blitzschutz können zudem Schirmungen gegen induktiv und kapazitiv eingekoppelte Überspannungen auf elektrische Kabel und Leitungen eingerichtet werden. Schirmungen sind auch bei gebäudeüberschreitenden Verbindungen anzubringen. Hierfür können die Kabel bzw. Leitungen beispielsweise in metallenen oder geschirmten Kanälen verlegt werden. Eine andere Möglichkeit ist die Verlegung von Kabeln und Leitungen mit Doppelschirm. Auch die schirmende Wirkung von metallenen Teilen der Gebäudekonstruktion kann hier mit integriert werden.

Was ist äußerer Blitzschutz?

Neben den Schirmungen, Blitzstrom- und Überspannungsableitern, kann es zudem sinnvoll sein, einen äußeren Blitzschutz einzubauen. Um sich gegen den direkten Blitzeinschlag zu schützen, werden metallene Leitungen auf dem Dach in Verbindungen zur Erdungsanlage installiert.

Sogenannte Fangeinrichtungen fangen den Blitz bildlich gesehen ein und müssen dabei für stromschwache und -starke Blitze geeignet sein. Ableitungen hingegen übernehmen die Aufgabe, den Blitz anschließend in Richtung Erdungsanlage abzuleiten. Damit dies gelingt, muss die Erdungsanlage mit der Haupterdungsschiene verbunden sein.

Erdungsanlagen Typen: Welche Arten von Erdungsanlagen gibt es?

Bei Erdungsanlagen unterscheidet man die Erdertypen A und B.

- Erder Typ A sind sogenannte Einzelerder wie beispielsweise Strahlen,-Tiefen- , oder Staberder. Diese werden meist bei bereits bestehenden Anlagen und in Kombination mit Fangstangen, Spannleitungen sowie getrennten Antennen- oder Blitzschutzanlagen eingesetzt.

- Bei Erdern des Typs B handelt es sich um vermaschte oder ringförmiger Erder. Vorteil dieser Erder im Vergleich zu Typ A ist, dass die Aufteilung des abzuleitenden Blitzstroms hier effektiver ist. Bei Neubauten wird daher häufig auf Fundamenterder oder Ringerder zurückgegriffen. Hier wird jeweils ein geschlossener Stahlring in das Gebäudefundament bzw. im Erdreich eingebettet.

Auch für Antennenanlagen auf Gebäuden sind Vorschriften bezüglich des Blitzschutzes zu beachten. Die Anlagen müssen mechanisch so fest installiert sein, dass sie im Fall eines Blitzeinschlages der Ladung des Blitzes standhalten können und keine Gefahr für Brand oder Zerstörung der Anlage besteht. Zur Erdung und zum Potentialausgleich können auch isolierte Fangeinrichtungen oder Erdungsleiter zur direkten Erdung des Antennenmastes angebracht werden.

Was ist das Blitzkugelverfahren?

Das Blitzkugelverfahren ist ein Verfahren zur Ermittlung der Schutzbereiche eines Gebäudes bzw. einer Anlage. Ziel ist es, die für einen direkten Blitzeinschlag wahrscheinlichen Eintrittsstellen zu ermitteln.

Der durch den Blitz gefährdete Bereich wird dabei als Kugel angesehen. Die Spitze des Blitzes bildet den Mittelpunkt der Kugel. Die Oberfläche der Kugel stellt bei diesem Verfahren eine Äquipotentialfläche eines elektrischen Feldes dar.

Was sind Blitzschutzklassen?

Um nun gewisse Blitzschutzklassen zu bilden, wurde diesen jeweils ein gewisser Kugelradius zugeordnet. Insgesamt gibt es vier Blitzschutzklassen, die jeweils verschiedene Wahrscheinlichkeiten dafür darstellen, dass der Strom unterhalb einer definierten Obergrenze bleibt.

Der Blitzschutzklasse I wird ein Radius der Blitzkugel von 20 m zugeordnet, der Klasse II 30 m, 45 m der Klasse III und zu Blitzschutzklasse IV gehört ein Radius von 60 m. Das Blitzkugelverfahren ist normiert und jede Blitzschutzanlage muss der vollständigen Überprüfung mittels dieses Verfahrens standhalten können.

Wo werden die Blitzableiter und Überspannungsableiter eingebaut?

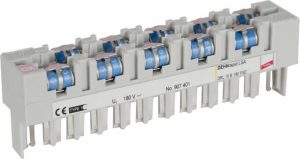

Blitzstrom-Ableiter (Typ 1) müssen in den Elektroverteilungsschrank des Gebäudes eingebaut werden. Der Einbau sollte durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Auch Überspannungsableiter werden üblicherweise in die Hauptverteilung integriert. Moderne Kombiableiter erfüllen die Aufgaben von Typ 1 und 2 und können so praktischer integriert werden.

Bei den speziellen Überspannungsableitern zum Schutz besonders empfindlicher elektronischer Geräte werden diese für gewöhnlich in Steckdosen mit Erdungsanschluss eingesteckt. Hierfür wird nicht unbedingt eine Elektrofachkraft benötigt. Der Anschluss kann selbst vorgenommen werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu wählen, das die VDE-Richtlinien erfüllt. Es ist sonst möglich, dass die Steckdose nicht den gewünschten Schutz bietet oder es im schlimmsten Fall sogar zur Brandentwicklung kommt.

Seit wann gibt es Blitzableiter?

Den Blitzableiter gibt es bereits seit dem 18. Jahrhundert. Der Erfinder des Blitzableiters war Benjamin Franklin. Er beschäftigte sich in den 1740er Jahren mit Elektrizität und stellte als Erster die Theorie auf, es handele sich bei Blitzen lediglich um elektrische Funken in Form riesiger Lichtbogen.

Bekannt ist Benjamin Franklins Experiment aus dem Jahr 1752. Damals gelang es dem Amerikaner bei einem aufkommenden Gewitter, einige Funken über eine Metallstangen zu ziehen. Er bewies damit als erster Wissenschaftler, dass Gewitter elektrischer Natur sind.

Das sorgte für Aufsehen unter den Wissenschaftlern und in den 1750er Jahren wurden zahlreiche Experimente durchgeführt, bei denen sich jedem Sicherheitsbeauftragen heutzutage die Nackenhaare aufrichten würden.

Franklin stellte 1753 seinen ersten richtigen Blitzableiter vor, eine Metallstange, die Gebäude vor Blitzschlag schützen sollte.

In Deutschland wurde der erste Blitzableiter 1769 auf der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg installiert. Die Universitätsstadt Rinteln startete 10 Jahre später den Versuch, die gesamte Stadt durch einen Kranz von sieben freistehenden Blitzableitern zu schützen.

Was hat es mit der Blitzableiter-Mode auf sich?

Mit der zunehmenden Akzeptanz des Blitzschutzes in der Gesellschaft, kamen nicht nur immer mehr Blitzableiter für den Gebäudeschutz auf den Markt, sondern der Blitzableiter wurde in Frankreich auch zur Modeerscheinung.

Bei dem Blitzableiter der französischen Mode handelte sich um Regenschirme für Männer oder Blitzableiterhüte für Frauen, die mit einer dünnen, auf den Boden reichenden Metallkette versehen waren. Die Elektrizität des Blitzes sollte dabei über diese Metallkette in den Boden fließen und damit den Hut- bzw. Schirmträger vor einem Blitzschlag bewahren.

Was sollte man bei Gewitter beachten?

- Wenn es im Haus einen Blitzableiter gibt, sind Sie beim Duschen oder Baden sicher. Wissen Sie nicht genau, ob Ihr Gebäude ausreichend geschützt ist, warten Sie das Gewitter sicherheitshalber ab. Achten Sie darauf, keine Rohre anzufassen, die von außen nach innen verlaufen.

- Das Telefonieren mit einem Smartphone bzw. Handy bei Gewitter stellt keine Gefahr dar. Verwenden Sie allerdings noch ein per Kabel angeschlossenes Telefon, sollten Sie während des Gewitters nicht telefonieren.

- Ob Ihr Fenster offen oder geschlossen ist, ist grundsätzlich egal. Sie können also getrost das Naturschauspiel vom Fenster aus beobachten. Bei Wind und Regen empfiehlt es sich jedoch ein geschlossenes Fenster, um Wasserschäden zu vermeiden.

- Haben Sie kein Blitzschutzsystem, das die Elektrogeräte in Ihrem Haus vor Überspannungen schützt, sollten Sie bei Gewitter lieber den Stecker ziehen.

Tipp: Sie möchten wissen, wie nah und wie gefährlich das Gewitter ist? Zählen Sie die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Liegen weniger als zehn Sekunden zwischen Blitz und Donner ist das Gewitter sehr nah und die Gefahr für Blitzeinschläge in der Nähe hoch!

Worauf sollte beim Kauf von Komponenten für Erdung, Blitzschutz und Überspannungsschutz geachtet werden?

Grundsätzlich sollte beim Thema Blitzschutz bedacht werden, dass dies ein nicht zu vernachlässigendes Schutzthema ist. Idealerweise sollten Blitzschutzmaßnahmen bereits in die Planung eines Gebäudes oder einer Anlage mit einbezogen werden.

Legen Sie Wert auf Qualität, in Sachen Blitzschutz Kosten bzw. Blitzableiter Kosten zu sparen ist nicht unbedingt empfehlenswert. Abhängig davon, wie besorgt Sie um Schäden verursacht durch Blitze sind, sollten Sie die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen treffen.

Haben Sie beispielsweise einige empfindliche elektronische oder elektrische Geräte in Ihrem Haushalt, deren Schutz Ihnen sehr wichtig ist, dann greifen Sie auf die entsprechenden Schutzsteckdosen bzw. Steckdosen mit Überspannungsschutz zurück. Bei weniger wertvollen Gegenständen hingegen ist abzuwägen, ob sich ein zusätzlicher Blitzschutz lohnt.

Bei großen, komplexen Blitzschutzanlagen informieren Sie sich ausgiebig und beziehen Sie Fachpersonal in die Planung der Anlagen mit ein, um angemessene Komponenten zu installieren. Haben Sie sich schließlich für ein Produkt entschieden, stellen Sie auch sicher, dass es sachgemäß installiert wird und den benötigten Schutz auch wirklich bieten kann.

Führende Hersteller wie Dehn, Phoenix Contact, Hensel für hochwertigen Blitz- & Überspannungsschutz

Unabhängig davon, ob Sie auf der Suche nach komplexen Komponenten für Blitzschutz sind, Blitzableiter am Haus installieren möchten oder doch nur etwas Zubehör für die Überspannung benötigen wie z. B. einen Überspannungsschutz für die Steckdose, bei uns im Onlineshop können Sie Blitzschutz kaufen und werden sicherlich fündig.

Blitzschutz am Haus ist ein wichtiges Sicherheitsthema, das nicht vernachlässigt werden sollte. Auch wir legen Wert auf Sicherheit und bieten daher eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten von namenhaften Herstellern wie Dehn, Phoenix Contact und Hensel – um nur einige zu nennen.

Von der Erdungsklemme bis zu ganzen Sets haben wir alles für Erdung, Blitzschutz und Überspannungsschutz im Angebot. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und zögern Sie bei Fragen und Ungewissheiten nicht, unsere Experten zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne jederzeit weiter!